- accueil >

- Dossier >

- N°41-juin 2025 >

N°41-juin 2025

L’usage du numérique par les enseignants d’histoire-géographie du second cycle du secondaire général dans la région éducative de la Kara (Togo)

Résumé

Cet article dresse un état des lieux de l’utilisation des outils numériques dans l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire et de la géographie au second cycle du secondaire général, dans la région éducative de la Kara, au Togo. Pour ce faire, une approche méthodologique mixte a été adoptée, combinant revue documentaire, observations de terrain, entretiens des responsables administratifs et pédagogiques, ainsi que l’administration d’un questionnaire à 11 enseignants. Les résultats de l’étude mettent en évidence une intégration très limitée des outils numériques dans ce contexte éducatif et les pratiques pédagogiques restent majoritairement traditionnelles. Les enseignants recourent peu ou pas au numérique, que ce soit pour la préparation de leurs cours, la gestion de la classe ou la co-construction des contenus.

Abstract

This article provides an overview of the use of digital tools in the teaching and learning of history and geography in upper secondary general schools in the Kara educational region of Togo. This article uses a mixed-method approach, combining a document review, field observations, interviews with administrative and educational leaders, and a questionnaire sent to 23 teachers. The study results highlight the still very limited integration of digital tools in this educational context. Teachers make little or no use of digital tools, whether for lesson preparation, classroom management, or co-construction of content. In short, the observed teaching practices remain largely traditional, with few innovations related to digital technologies.

Table des matières

Texte intégral

pp. 99-117

01/06/2025

Introduction

1Depuis la fin du XXème, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont plus que jamais perçues à titre d’outils et de ressources, porteurs d’enjeux sociaux, culturels et économiques considérables (CHENEAU-LOQUAY, 2004, p. 12). Selon la littérature scientifique « elles sont susceptibles de favoriser les apprentissages des élèves dans diverses disciplines (KARSENTI et NGAMO, 2009, p.69). Avec le foisonnement d’usages et applications variés dans le champ de l'enseignement, les outils et les contenus numériques sont considérées comme des clés d'accès à la connaissance ; et pour rendre ce domaine plus flexible et diversifié (PETITJEAN, 2016, p. 3). Les ordinateurs et l'accès à Internet sont devenus des éléments essentiels du processus éducatif, simplifiant l'accès à l'information, stimulant l'apprentissage et modifiant les pratiques pédagogiques. De plus en plus présentées comme une chance pour l’école, une nécessité et une occasion de refondation (FLUCKIGER, 2020, p. 5) ; les technologies numériques sont perçues comme un catalyseur de l'innovation pédagogique et de l'amélioration des pratiques d'enseignement/apprentissage (KADI et al., 2019, p. 139), bousculent l’école, ses certitudes, son organisation et ses instruments (BOCQUET et al., 2014).

Ainsi, l’optimisme et l’enthousiasme des experts en technologies numériques et en éducation pour l’intégration du numérique dans le domaine de l’éducation prend de l’ampleur en Afrique ; influençant divers acteurs de développement, y compris les institutions gouvernementales et internationales.

2Au Togo, l'intégration du numérique dans l'éducation est une priorité. L'importance d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer les apprentissages, les compétences et l'accès à l'éducation pour tous Togo est mise en avance dans des documents stratégiques nationaux. La stratégie nationale pour l'économie numérique 2018-2022 visait à intégrer les TIC dans l'enseignement secondaire et supérieur, notamment en équipant 50% des établissements en réseau et en les intégrant dans la formation des élèves (RT/MPEN, 2017, p. 11 et p. 13). En d’autres, il s’agit « de prendre en compte les TIC dans l’enseignement secondaire et supérieur et dans la recherche » (MPEN, 2017, p. 18). Le document "Togo Digital 2025" vise à numériser les services publics et à faciliter les interactions entre l'administration et les citoyens, tout en améliorant la couverture réseau, les compétences numériques et la cybersécurité. Toutefois, le projet n°5 de cette feuille de route, "Accès aux services sociaux de base“, qui est met l'accent sur l'éducation, soulignant l'importance de l'accès à une éducation de qualité. « Déployer des outils et équipements digitaux, poursuivre le parcours et la performance des professeurs, élèves et étudiants, les accompagner dans toutes les étapes et dans leur formation. Équiper administrations en PC et installer des salles informatiques dans les écoles publiques et équiper chaque ménage d’élève d’une tablette » (RT/MPENTD, 2022, p. 17). Il n’est plus à douter de la volonté politique et des efforts des autorités publiques togolaises en matière de numérisation de l'éducation, avec la création de la Direction des Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (CNDP-TICE) en 2015. Cette structure dont le rôle principal est d’assurer la transformation numérique du secteur éducatif sous l’autorité du ministère chargé des enseignements primaires et secondaires, coordonne en corrélation avec le “plan sectoriel de l’éducation“ (PSE 2010-2020) une séries d’actions. Ce sont entre autres le déploiement d’une plateforme pédagogique pour plusieurs lycées et la dotation de 135 établissements togolais du secondaire en kits de matériels informatiques en 2022 ; puis surtout la création de la "commission de digitalisation" dudit ministère en décembre 2023. Quel est le niveau d’intégration du numérique dans l’enseignement/apprentissage de l’histoire et de la géographie au second cycle du secondaire dans la région éducative de la Kara ? Quels outils et ressources numériques utilisent-ils ? Disposent-ils des compétences requises pour intégrer les technologies numériques dans leurs approches pédagogiques ?

3La présente étude révèle que les les pratiques pédagogiques des enseignants d'histoire et géographie du second cycle de la région éducative de la Kara demeurent majoritairement traditionnelles, sans innovations liées aux technologies numériques. Le matériel numérique adéquat, la connexion internet fiable et les ressources numériques adaptées aux besoins des enseignants d’histoire et géographie de la région éducative de la Kara sont en manque. En outre, le manque de compétences de ces enseignants en matière d'utilisation efficace des outils numériques entrave une intégration significative des technologies dans les pratiques pédagogiques, en particulier dans le processus d'enseignement/apprentissage.

4L'objectif de ce travail est de faire un état des lieux de l’intégration des technologiques numériques dans les enseignements/apprentissages de l’histoire et de la géographie du second cycle du secondaire général de la région éducative de la Kara.

Ce document est structuré en trois (3) parties essentielles. L’introduction contextualise le sujet et la formulation de la problématique de l’intégration des outils numériques dans l’enseignement de l’histoire et géographie au lycée, puis annonce le plan de l‘étude. Ensuite le corps de texte présente le cadre géographique, la méthodologie, les résultats et la discussion de la réflexion. Enfin, la conclusion se penche sur les perspectives d’avenir.

5

Cadre géographique et approche méthodologique de l’étude

6Cette section présente le cadre géographique dans lequel s'inscrit l'étude, et décrit la démarche méthodologique adoptée.

Cadre géographique de l’étude

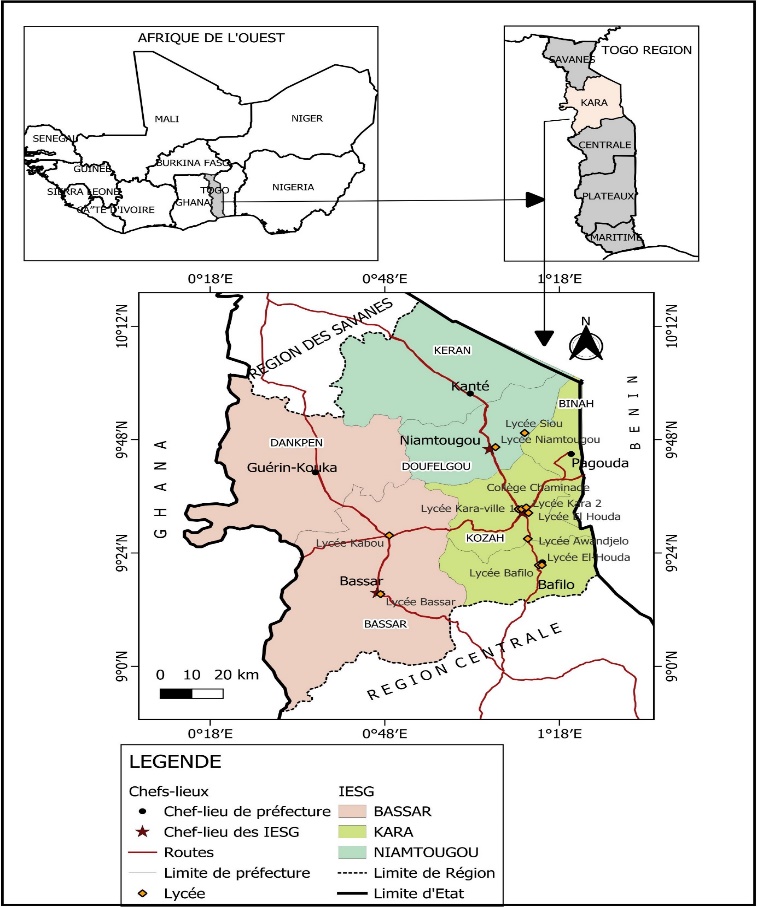

7La région éducative de la Kara s'étend sur le même territoire géographique que la région économique et administrative de la Kara (Figure 1). Elle est située entre 9°10' et 10°10' de latitude Nord et 0°15 et 1°30' de longitude Est. Elle est limitée au nord par la région des Savanes, au sud par la région Centrale, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Sur le plan éducatif, elle est organisée en trois (3) inspections de l'enseignement secondaire général (DRE-KARA, 2022).

8Selon l'INSEED (2023, p 222-226), la région a connu entre 2018-2022, une forte croissance des indicateurs éducatifs ; avec des augmentations significatives des effectifs de lycées (32,25 %), de salles de classe (27,16 %), d’enseignants (23,50 %) et d’élèves 69 %. Cependant, ce rythme rapide de croissance pose des défis en termes de ressources, notamment de matériel didactique et d’outils numériques, pour garantir la qualité de l'éducation.

9Figure 1: Présentation de La région éducative de la Kara

Travaux de terrain, à partir d’un fond de carte au 1/50000, Odjih (2024)

Collecte des données

10Cette recherche a impliqué l'utilisation de diverses méthodes pour collecter des informations : étude de documents, observation des lieux, discussions avec des experts et utilisation de questionnaires. Les données ont été examinées de deux manières différentes : une analyse qualitative qui se concentre sur les aspects subjectifs et descriptifs, et une analyse quantitative qui se penche sur les aspects mesurables et statistiques.

11Un guide d'entretien semi-structuré a été soumis aux responsables administratifs et pédagogiques de la région éducative de la Kara afin de mieux documenter le sujet de recherche. En particulier, il s'agit du directeur de l'éducation, des trois chefs d'inspection de l'enseignement secondaire général et des proviseurs de lycées sélectionnés pour la région de la Kara. Ils ont été sélectionnés pour leur rôle de personnes-ressources de premier plan et leur expertise dans le domaine éducatif togolais.

12En outre, la méthode probabiliste et l'échantillonnage à plusieurs degrés (ODJIH., 2021, p. 26-27b) sont utilisés pour mener une enquête par questionnaire basée sur des questions semi-ouvertes posées à onze (11) professeurs d'histoire-géographie de la zone d’étude Kara.

13L'étude examine la façon dont le numérique peut être utilisé dans l'enseignement/apprentissage de l'histoire et de la géographie. Le profil sociodémographique, l'expérience des enseignants, ainsi que leur environnement numérique et leur formation aux TICE sont examinés afin de comprendre la manière dont ils intègrent le numérique dans leurs pratiques pédagogiques.

14Le guide d'entretien et le questionnaire ont servi à recueillir des données brutes qui sont traitées avec SPSS et Excel pour l'analyse et l'exploitation, permettant ainsi une interprétation tant qualitative que quantitative des résultats.

Population géographique et échantillonnage

15La population-cible est la population totale de laquelle l'échantillon est extrait et doit être représentatif. Dans le présent contexte, il s’agit des 126 enseignants d'histoire et de géographie des établissements du second cycle du secondaire général de la région éducative de la Kara.

16La méthode d'échantillonnage à plusieurs degrés (ODJIH, 2021, p. 27) a été appliquée pour constituer l’échantillon et interroger 11 professeurs d’histoire et géographie ou “unités de sondage“ ; soit environ 9 % de la population d’étude.

-

le découpage de la région éducative en trois (3) inspections d'enseignement secondaire général (IESG) est repris comme point de départ ;

-

les trois préfectures (Bassar, Doufelgou et Kozah) abritant le chef-lieu de l’inspection sont retenues (échantillon aréolaire) ;

-

20 % des lycées sont tirés dans chacune de ces préfectures, ce qui donne deux (02) lycées sur huit (08) pour Bassar, deux (02) lycées sur huit (8) pour Doufelgou et sept (07) lycées sur 36 pour Kozah ;

-

enfin, un professeur d’histoire et géographie est tiré dans chaque lycée ou grappe, soit en tout onze (11) professeurs tirés au hasard simple.

Résultats

17Les résultats de cette étude portent sur la perception du numérique, l’usage du numérique par les professeurs d'histoire et de géographie, ainsi que sur les suggestions pour améliorer leur intégration dans l'enseignement.

Des outils diversement perçus

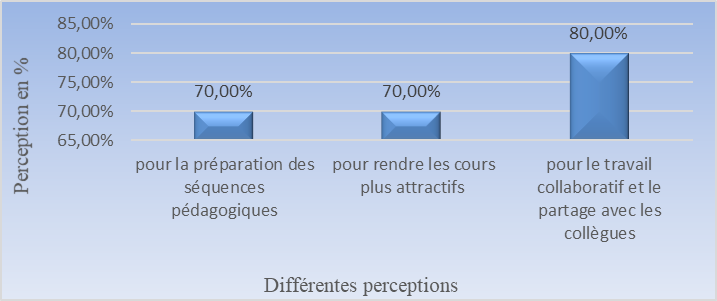

18La figure 2 met en évidence la perception positive des technologies numériques par les professeurs d'histoire et de géographie de la région éducative de Kara.

19Figure 2: Répartition des professeurs d'histoire et de géographie en fonction de leur perception du numérique

Travaux de terrain (ODJIH, 2024)

20En effet, 70% d'entre eux le considèrent comme un outil précieux pour l'élaboration de séquences pédagogiques et pour rendre les cours plus attractifs, tandis que 80% les voient comme un facilitateur de collaboration et de partage avec leurs collègues. Cependant, l'utilisation des technologies numériques par ces enseignants reste variée.

Des outils d’usage limité

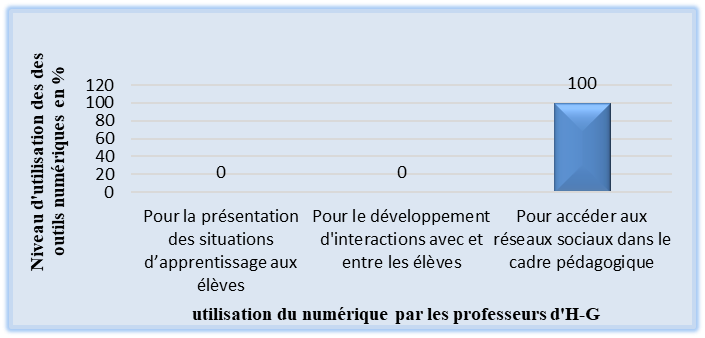

21La figure 3 indique que l'utilisation des technologies numériques par les professeurs d'histoire-géographie au lycée est limitée, particulièrement pour la présentation des situations d'enseignement et l'amélioration des interactions entre élèves.

22Figure 3 : Répartition des professeurs d'histoire et de géographie selon l'utilisation du numérique dans leurs pratiques pédagogiques

Travaux de terrain (ODJIH, 2024)

23Néanmoins, les réseaux sociaux comme WhatsApp, YouTube et Tik-Tok sont couramment utilisés par les enseignants à des fins pédagogiques, mais la faible utilisation des technologies numériques pour l'apprentissage actif est due à un manque d'outils et de formation numérique appropriés.

Disponibilité du matériel et formation des professeurs

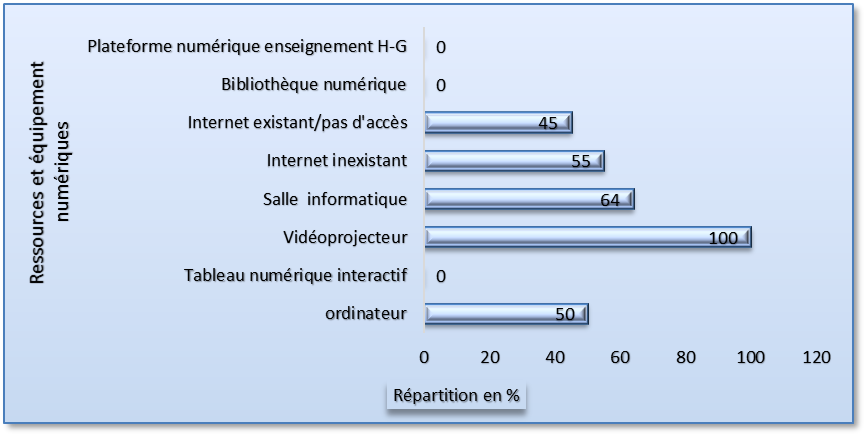

24La figure 4 montre que les professeurs d'histoire-géographie de la région de la Kara au Togo ont l’accès limité aux outils et ressources numériques.

25Figure 4 : Répartition des professeurs d'histoire et de géographie en fonction de leur accès aux équipements et ressources numériques

Travaux de terrain (ODJIH, 2024)

26Les données de l'enquête révèlent un assez bon équipement numérique dans les lycées où enseignent les professeurs d'histoire et de géographie. Tous les professeurs ont un ordinateur portable personnel, les lycées sont équipés à 100 % de vidéoprojecteurs, 50 % ont des ordinateurs en dehors des salles informatiques, 64 % possèdent des salles informatiques et 45 % disposent d'un accès Internet qui n’est pas utilisé pour l’enseignement. Cependant, c’est l'accès limité des enseignants aux outils numériques avancés qui constitue un obstacle majeur pour l'intégration du numérique dans l'enseignement. Les plateformes éducatives, bibliothèques numériques et tableaux interactifs restent souvent hors de portée, limitant le potentiel pédagogique du numérique et frustrant les enseignants dans leur pratique. Tous les enseignants enquêtés, 46% des chefs d'établissement et un tiers des chefs d'inspection reconnaissent le faible recours aux technologies numériques en classe. Selon ces derniers, il est dû également au manque de compétences numériques des professeurs d'histoire et géographie du second cycle du secondaire général de la zone d’étude. Ces derniers ne sont pas suffisamment formés pour intégrer efficacement ces technologies dans leur pratique d’enseignement.

27Cette situation met en évidence un fossé entre les équipements et les ressources disponibles ; et leur utilisation concrète par les professeurs d'histoire et géographie du second cycle du secondaire général de la zone d’étude.

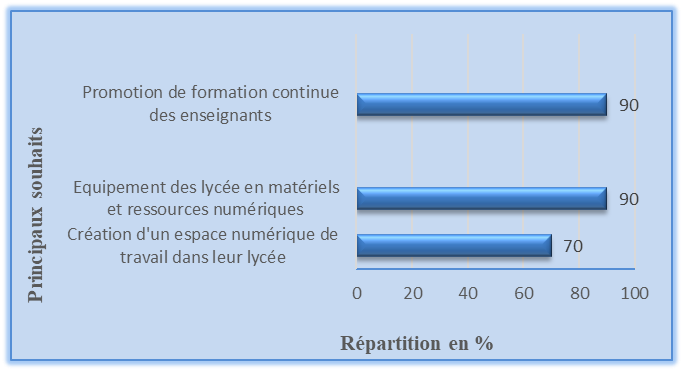

La figure 4 illustre les désirs exprimés par les professeurs d'histoire et de géographie en termes de soutien à l'intégration du numérique dans leurs pratiques pédagogiques.

28Figure 5 : Répartition des professeurs d'histoire et de géographie selon l'utilisation des technologies numériques dans leurs pratiques pédagogiques

Travaux de terrain (ODJIH, 2024)

29Pour une meilleure utilisation des technologies numériques, 90 % des professeurs d’histoire et géographie enquêtés souhaitent d’abord une formation approfondie sur les outils numériques ; ensuite une mise à disposition d'outils plus adaptés à leur discipline ; et enfin 70 % voudraient un accès plus facile aux ressources. Ces vœux témoignent de l'importance que ces professeurs accordent à l'utilisation du numérique pour améliorer l'apprentissage des élèves et faciliter leur travail quotidien.

Discussion

30L’étude révèle une intégration très limitée des technologies numériques dans les pratiques pédagogiques des enseignants d’histoire et de géographie au second cycle du secondaire de la région éducative de la Kara. À première vue, ces résultats pourraient être liés à l'absence d'acceptation des technologies numériques par les professeurs en se basant sur le « Modèle d'Acceptation des Technologies (TAM) » de F. Davis (KAMBI et SALAHDDINE, 2020). Cependant, les déclarations de ces professeurs de la région de Kara remettent en question cette hypothèse. Elles reflètent plutôt une perception favorable à l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement, ainsi qu'une volonté d'améliorer leur utilisation pour rendre l'apprentissage plus efficace et accessible. En d'autres termes, on peut comprendre que ces professeurs voient les avantages de l'utilisation des outils numériques en classe et souhaitent les exploiter au mieux pour l'apprentissage de tous. Le constat tiré de ce travail concernant l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement au second cycle du secondaire aussi bien en Afrique qu’ailleurs corroboré par plusieurs études.

31L’analyse des données d’observation de centaines de salles de classes d’une vingtaine de pays d’Afrique effectuée par KARSENTI et NGAMO (2009, p 57) ou du travail de MOELLET NZAOU (2021, P.112) dans le cadre de l’enseignement secondaire au Gabon, les résultats sont similaires. L’utilisation pédagogique des technologies numériques est quasi inexistante dans le cadre de l’enseignement d’une discipline scolaire en Afrique. Néanmoins, les chefs d’établissements région éducative de la Kara ayant répondu à l’interview (36,36 % de l’ensemble) rappellent les efforts de l’Etat togolais pour équiper les établissements scolaires publics en technologies numériques. Effectivement, les autorités publiques togolaises mettent l'accent sur le numérique dans l'éducation ; comme le confirme les documents stratégiques “Togo Digital 2025“ et celui en cours d’élaboration pour la période 2025-2030. Toutefois, ces projets et programmes visant à renforcer la numérisation de l'éducation ne se résument qu’au déploiement des outils et équipements numériques, puis à l’installation de salles informatiques dans les établissements scolaires publics. Cette vision de l’intégration pédagogique des technologies numériques semble trop simpliste et réductrice. « L’intégration pédagogique des TIC, c’est l’usage des TIC par l’enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des apprentissages » (KARSENTI et NGAMO, 2009, p. 72). Il s’agit plutôt d’une intégration des technologies numériques dans le processus enseignement/apprentissage qui à terme, permettrait de combler le fossé pédagogique numérique béant. En d’autres termes, l’équipement des écoles en technologies numériques devrait rimer avec l’encouragement de leurs usages en classes. A l’instar du présent travail, les résultats de l'étude sur l'intégration des TIC dans l'enseignement secondaire au Gabon (MOELLET NZAOU, 2021, p.119) identifie le manque d'outils numériques performants dans les écoles et le déficit de compétences numériques chez les enseignants, comme obstacles majeurs. Par conséquent, les enseignants doivent souvent adapter les outils disponibles à leurs propres besoins et à leur niveau de compétence. Dans sa réflexion sur l’usage du numérique en classe, FLUCKIGER (2020, p.34) ne pose pas seulement la question des compétences nouvelles que doivent disposer les enseignants. Il s’intéresse également au cas des jeunes apprenants ignorés dans ce travail, et qui malgré leur appétence pour les technologies numériques, ont besoin de compétences transférables et transversales, pour une meilleure compréhension des mécanismes en jeu. Pour BEAUDOIN et al. (2022, p.33), la transformation pédagogique à l'ère du numérique ne se limite pas seulement à la formation et à l'accompagnement des enseignants. Elle implique également une refonte de la formation des enseignants, tant initiale que continue ; ainsi que la collaboration entre les enseignants de tous niveaux, afin de créer des communautés d'apprentissage et faciliter le partage d'expériences du terrain.

32Effectivement, comme le soulignent PETITJEAN et al. (2006, p. 6), les technologies numériques « peuvent être un facteur de dialogue entre les pôles du triangle « enseignant-apprenant-savoir ». Cependant, et malgré ses apports indéniables à l’amélioration du système d’enseignement/apprentissage, il ne s’agit que d’une technologie. Or, « …la technologie n’est pas en soi un dispositif pédagogique, il s’agit d’outils et uniquement d’outils au service de scénarii pédagogiques. La place de l’enseignant reste centrale pour le suivi des apprentissages ».

33Dans un ouvrage publié par la division de l’enseignement supérieur de l’UNESCO, KHVILON et al. (2004, p. 43) mettent en exergue l'importance de la formation professionnelle des enseignants dans un projet d'innovation pédagogique impliquant les technologies numériques au niveau secondaire. Selon ces derniers, les enseignants doivent recevoir une formation suffisante et appropriée pour pouvoir intégrer efficacement ces technologies dans leur enseignement. Ils ne font pas seulement que de reconnaître le besoin de formation ; mais de façon concrète, ils proposent également un modèle dit des quatre approches (émergence, application, intégration, transformation) pour y répondre. Ces auteurs mettent l’accent sur la préparation des enseignants à l’intégration efficace des innovations numériques dans leur pratique pédagogique. Selon eux, celle-ci doit se faire sur la base d’un programme axé sur l’équipement en compétences et en connaissances adéquates ; tenant rigoureusement compte des différentes phases de développement du modèle.

34D’autres part, le présent article n’a pas abordé le rôle du contexte géographique dans l'intégration du numérique en éducation comme le font si bien KHVILON et al. (2004, p. 11). D’après ces auteurs, contrairement aux pays développés où l'intégration du numérique en pédagogie est moins freinée par des problèmes d'équipement, en Afrique et particulièrement dans les zones rurales, le manque d'accès à internet, de matériel numérique moderne et même d’énergie électrique, coexiste avec le défi de la formation des enseignants. En conséquence, ces derniers rappellent l'importance de prendre en compte les spécificités locales, lors de la préparation des initiatives d’intégration du numérique dans l'enseignement, pour ne pas transposer les modèles des pays développés sans adaptation.

35Par ailleurs, l’enquête montre que tous les établissements privés enquêtés (Collège Chaminade de Kara, Lycée El Houda Kara, et lycée El Houda de Bafilo), sont équipés d’une salle informatique et d’une connexion Internet ; contre seulement 25 % de lycées publics (lycée Kara 1 et lycée Bassar). En d’autres termes, les établissements privés ont une certaine avance en matière de technologies numériques sur leurs homologues publics. En effet, le statut (privé ou public) d'un établissement scolaire peut influencer la manière dont les enseignants intègrent les technologies numériques dans leur enseignement. Cette variable indépendante peut affecter les ressources disponibles, la formation offerte aux enseignants, et même la culture numérique de l'établissement (COULIBALY, 2017, p. 15).

Conclusion

36Avec pour objectif principal de dresser un bilan l’intégration des technologies numériques dans le processus d'enseignement/apprentissage, le présent travail montre la quasi inexistence de l’usage de ces technologies dans l’enseignement de l'histoire et géographie, au second cycle du secondaire général, dans la région éducative de la Kara au Togo. L'intégration des technologies numériques dans l'enseignement secondaire au Togo est confrontée à des défis significatifs. Les enseignants n'ont ni accès aux ressources numériques nécessaires pour l’intégration efficace des dites technologies dans le processus d'apprentissage ; ni ne possèdent les compétences numériques nécessaires pour utiliser efficacement celles-ci en classe. L'exemple de la région éducative de Kara, bien qu'illustratif, n'est pas un cas isolé au Togo, suggérant une problématique plus large. Il est crucial que les décideurs, tant publics que privés, soutiennent davantage les enseignants togolais, notamment ceux d'histoire et de géographie, en favorisant le développement de leurs compétences et en adaptant les ressources pédagogiques à leurs exigences spécifiques. Cela implique un accompagnement renforcé pour l'acquisition de nouvelles compétences et l'adaptation des outils pédagogiques pour répondre aux besoins des enseignants et des élèves.

37Certainement que l’étude montre en quoi l'utilisation des outils numériques offre de nouvelles opportunités ; mais elle soulève également des questions et des défis. En effet, ni l'approche centrée sur les élèves, ni la manière dont les élèves interagissent et apprennent avec les technologies numériques ne sont explorées. Alors que l'apprentissage est un processus actif où l'élève représente un des acteurs clés. Ainsi, Il y a donc matière à développer et à approfondir la discussion sur l'intégration des technologies numériques dans le processus d’enseignement-apprentissage au Togo.

Bibliographie

BEAUDOIN Josée et al., Rapport ÉVA : Équité et Valeur Ajoutée dans les usages du numérique pour l’enseignement et l’apprentissage. Québec : CTREQ, 2022, 64 pages.

BOCQUET François et al., « Le numérique à l’école : évolution ou révolution pédagogique ? », in Revue internationale d’éducation de Sèvres, 67 décembre 2014, pp 103-118

CHENEAU-LOQUAY Annie, « Technologie de la communication, mondialisation, développement », in Mondialisation et technologie de la communication en Afrique, ISBN 2-84586-547-3, Karthala-MSHA Paris-Pessac, 2004, pp 12-22.

COULIBALY Moussa Coulibaly « Les technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire : Usages et pratiques dans les établissements secondaires au Mali », frantice.net, no14, page 7-16, disponible sur www.frantice.net, consulté le consulté le 24.11.24

DRE-KARA, Présentation de la Direction régionale de Kara, disponible sur coursdrek.wordpress.com, consulté le 24/112024

DUBASQUE Didier, « Chapitre 1. « Qu’est-ce que le « numérique » ? Regards sur le champ lexical qui l’accompagne », in Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique, pages 17-22, disponible sur https://shs.cairn.info/comprendre-et-maitriser-les-exces-de-la-societe--9782810906994-page-17?lang=fr, consulté le 24/11/2024

FLUCKIGER Cédric, Les usages effectifs du numérique en classe et dans les établissements scolaires, Cnesco-Cnam, Paris, 2020, 52 pages, disponible http ://www.cnesco.fr, consulté le 24/11/2024

Groupe Ressources SBSSA – P. PETITJEAN – IEN SBSSA, « Intégrer les TICE dans les pratiques pédagogiques », 22 pages, disponible sur https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/guide_integrer_le_numerique_dans_nos_pratiques_pedagogiques_annee_2015-2016_sur_site_nov_2016.pdf, consulté le 25/11/2024

Institut National de la Statistique et de l’Economie et des Etudes démographiques (INSEED), Annuaire statistique de la région de la Kara 2020 et 2021, 2023, 159 pages, disponible sur https://inseed.tg/annuaires/, consulté le 24.11.24.

Institut National de la Statistique et de l’Economie et des Etudes démographiques (INSEED, Annuaire statistique national 2022, Lomé, 2023, 707 pages, disponible sur https://inseed.tg/annuaires/, consulté le 24.11.24.

KADI Mustapha-Nacim et al., Intégration des TIC et innovation pédagogique : le cas particulier des écoles de Mulhouse, Spirale-Revue de recherches en éducation 2019/1No 63, pp 139-155

KARSENTI Thierry et NGAMO Tchaméni, « Chapitre 5 Qu’est-ce que l’intégration pédagogique des TIC ? », in Intégration pédagogique des TIC en Afrique : stratégies d’action et pistes de réflexion, CRDI, Ottawa, 2009, pp 57-75

KHVILON et al., Technologies de l’information et de la communication en éducation : un programme d’enseignement et un cadre pour la formation continue des enseignants,

DES/UNESCO, Paris, 2004, 149 pages.

MOLLET NZAOU Georges Rufin, « L’intégration des technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’enseignement secondaire au Gabon », Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo, RA2LC n°02, Mai 2021, page 111-122

ODJIH Komlan, « Dynamique démographique et question foncière dans la zone de Sotouboua sud (Centre-Togo)», Environnement et Dynamique des Sociétés (EDS), N° 005, Décembre 2021, Niamey, 2021, page 23-40

REPUBLIQUE DU TOGO/Ministère des Postes et de l’Economie Numérique (RT/MPEN), Déclaration de politique du secteur de l’économie numérique pour la période 2018 à 2022, Lomé, 2017, 30 pages

REPUBLIQUE DU TOGO/Ministère des Postes et de l’Economie Numérique et de la Transformation Digitale (RT/MPENTD), Togo digital 2025, Lomé, 2022, 53 pages

REPUBLIQUE DU TOGO, Plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2014-2025 : Amélioration de l’accès, de l’équité et de la qualité de l’éducation au Togo, Lomé, janvier 2014, 172 pages

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Komlan ODJIH

Université de Kara (Togo)