- accueil >

- Dossier >

- N°41-juin 2025 >

N°41-juin 2025

Les stratégies d’adaptation des populations à l’insécurité hydrique dans la ville de Téra, Liptako Nigérien

Résumé

Cette étude traite des stratégies d’adaptation des populations et services techniques à l’insécurité hydrique dans la ville de Téra au Niger. À partir des travaux de terrain réalisés entre 2014 et 2023, ayant permis d’interroger des acteurs du secteur à l’échelle de la ville et du département de Téra, l’étude a exposé et évalué les différentes stratégies d’adaptation. Leur combinaison et leur ordonnancement dans le temps qui contribuent à assurer un accès universel à l’eau en corrigeant les inégalités territoriales dans la disponibilité et l’accès de la ressource et des infrastructures hydrauliques. Ces stratégies sont la réduction de la hauteur initiale des robinets, la mutualisation intra et inter-quartiers des points d’eau, le recours massif aux points d’eau traditionnels, la veille hydrique, le recours aux villages environnants, la construction des forages et de l’usine de traitement des eaux du barrage. La construction de la station de traitement des eaux du fleuve à partir de Gothèye à 100km reste la solution durable aux problèmes d’eau dans la région et contribuera au développement local.

Abstract

This study looks at the strategies used by local people and technical services to adapt to water insecurity in the town of Téra in Niger. Based on fieldwork carried out between 2014 and 2023, which enabled us to interview stakeholders in the sector in the town and department of Tera, the study sets out and assesses the various adaptation strategies. The combination and scheduling of these strategies will help to ensure universal access to water by correcting territorial inequalities in the availability of and access to water resources and water infrastructure. These strategies include reducing the initial height of taps, pooling water points within and between neighbourhoods, making extensive use of traditional water points, keeping a watchful eye on water, using neighbouring villages, and building boreholes and the dam's water treatment plant. The construction of the river water treatment plant from Gothèye, 100km away, remains the sustainable solution to the region's water problems and will contribute to local development.

Table des matières

Texte intégral

pp. 152-181

01/06/2025

Introduction

1La maîtrise des ressources en eau pour satisfaire les besoins socio-économiques de plus en plus importants reste un défi majeur auquel les pays sahéliens font face. En Afrique de façon générale, la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), les partenariats public-privé (PPP) et la marchandisation de l’eau ont tous montré leurs insuffisances quant à l’amélioration significative des conditions d’accès à l’eau (Blanchon et Casciarri, 2019 ; Moussa, 2023). En ville, les défis liés à l’accès à l’eau augmentent fortement à cause de l’importance de la croissance urbaine et du déficit d’investissements dans le secteur. Le service d’eau constitue en effet le secteur le plus emblématique de ce décalage entre croissance urbaine et la desserte en eau (Botton et Blanc, 2014), à cause de l’absence et ou l’insuffisance de politiques de planification. Cela complique les interventions en matière d’actions publiques d’accompagnement pour améliorer la situation des populations (Jaglin, 2005 ; Moussa, 2018 ; Moussa et Bonnassieux, 2021). Le Niger illustre bien cette situation de décalage entre d’une part l’offre et les besoins en services d’eau et le déficit d’investissements conséquents d’autre part. En effet après plus de 50 ans de mise en œuvre de politiques hydrauliques, la question de la disponibilité et de l’accès durable à l’eau se pose avec acuité que ça soit en ville ou en milieu rural, en hydraulique pastorale ou agricole (Moussa, 2018). Les programmes hydrauliques mis en œuvre dans les années 1970 et pendant la Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA) ont permis d’améliorer significativement la situation hydraulique. Mais très tôt après la DIEPA, l’insuffisance d’investissements publics conjuguée à une croissance démographique rapide et une augmentation des activités agropastorales a entrainé la dégradation d’une situation déjà fragile (Moussa, 2018). Les efforts consentis entre 2000-2015 pour la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) n’ont pas permis de renverser la tendance (Moussa, 2018 ; Moussa, 2022).

2Au niveau de la ville de Téra objet de cet article, l’insécurité hydrique remonte au début des années 2000 (Moussa, 2018 ; Moussa, 2020), période qui correspond au grand déséquilibre entre l’offre en services d’eau et la croissance des besoins à cause d’un déficit de planification hydraulique. En effet, la population de la ville passa de 4 808 habitants en 1956, à 6 611 habitants en 1962, 31 913 habitants en 2015, 37 595 en 2020 (Moussa et Bonnassieux, 2020. Le réseau de distribution de l’eau cesse de fonctionner pendant 9 mois (de novembre à juillet voire août) dans les trois quarts de la ville notamment dans les quartiers Résidence, Carré, Guenobon, Douane et TP (Moussa, 2018). L’augmentation du nombre des forages alimentant le réseau d’eau n’a pas permis d’améliorer significativement la situation hydraulique de la ville (Moussa, 2018 ; Moussa et Bonnassieux, 2020). Finalement l’objectif initial visé à travers la construction du barrage en 1980 à savoir la réalisation d’une usine de traitement de ses eaux pour alimenter la ville, voit le jour en 2019. Présentée comme une réponse durable au problème d’eau potable dans la ville en 1980, l’usine de traitement des eaux du barrage devient 39 ans après comme une solution transitoire 2020-2025. Ces interventions de l’État sont qualifiées de « bricolage » par Moussa (2018), car peu opérantes dans la durée afin de faire face à l’insécurité hydrique dans la ville. L’objectif général visé dans cette étude consistait d’évaluer les différentes stratégies complémentaires que les acteurs mettent en œuvre pour un accès universel à l’eau après une mise en relief de la situation d’insécurité hydrique à laquelle la ville est confrontée. La construction des forages supplémentaires, la réduction de la hauteur initiale des robinets, la mutualisation intra et inter-quartiers des points d’eau, le recours massif aux points d’eau traditionnels, la veille hydrique, le recours aux villages environnants et la construction de l’usine sont à la fois actions techniques et les principales réponses alternatives mises en œuvre par les services techniques et les populations pour faire face à l’insécurité hydrique dans la ville. Mais, la construction d’une station de traitement des eaux du fleuve à Gothèye qui permettra d’approvisionner Téra reste la solution la plus durable du point de vue social et économique.

Matériels et méthodes

Présentation de la zone d’étude

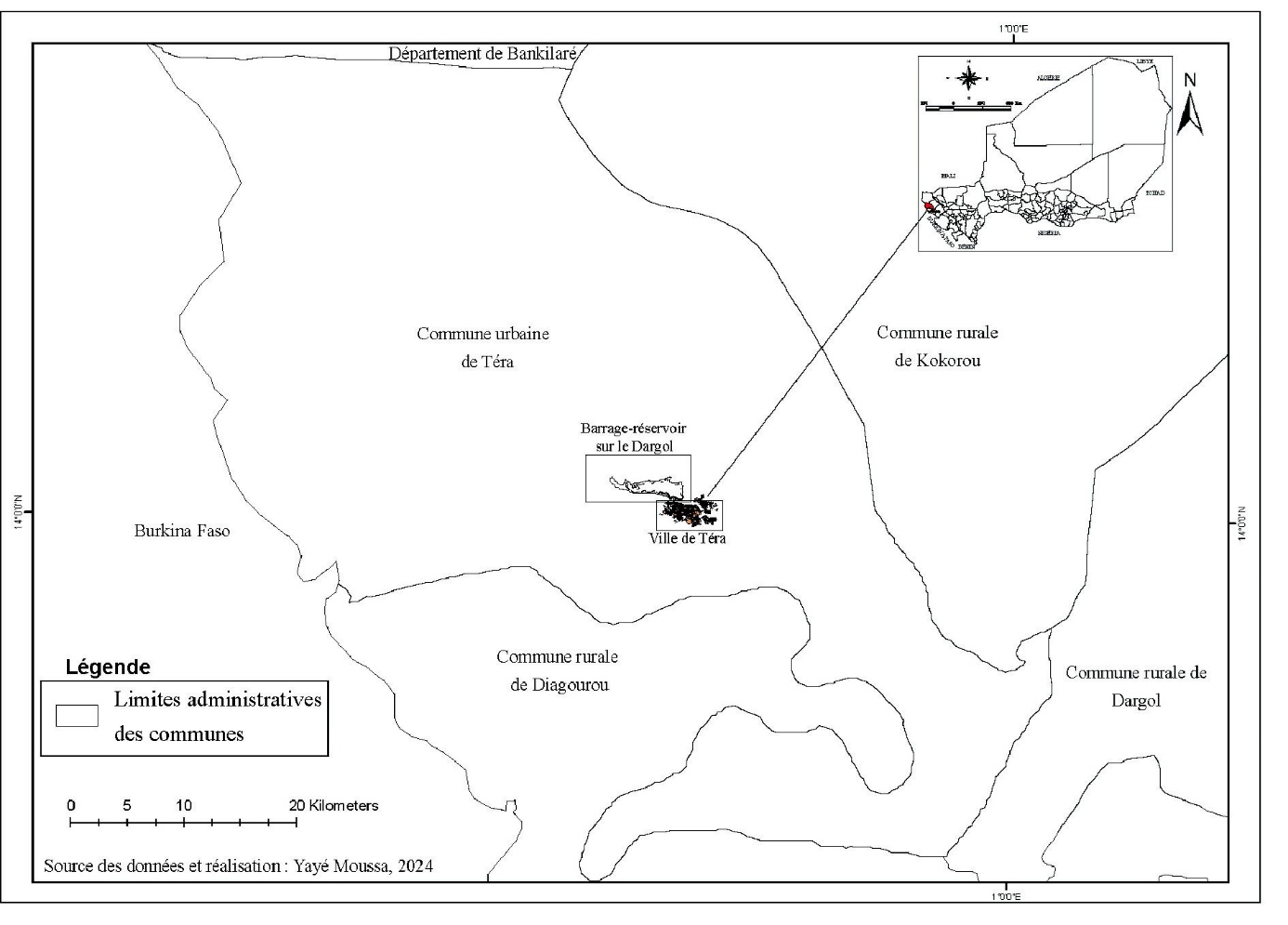

3La ville de Téra est le chef-lieu de la commune urbaine de Téra et du département du même nom (Figure 1). Située à 176 km de Niamey la capitale Niger et à 94 km de Dori la ville sœur du Burkina Faso la plus proche. Téra est l’une des principales de la région de Tillabéri qui appartient au Liptako Gourma. La commune urbaine tout comme le département de Téra sont arrosés par le Dargol (un affluent du fleuve Niger) et d’importants cours d’eau temporaires. La ville de Téra est traversée par le Dargol sur lequel est construit le lac du barrage pour répondre aux besoins en eau (Figures 1 et 2).

Figure 1 : Localisation de la ville de Téra

4La situation hydraulique a été le principal critère déterminant le choix des quartiers témoins de l’enquête. Elle est liée à la distance par rapport au château d’eau alimentant la ville, la présence ou pas de forages équipés de pompe à motricité humaine dans les quartiers et la topographie pour évaluer l’effet de la pente sur le fonctionnement du réseau. L’enquête ménage a concerné les quartiers riverains ou proches du Dargol et ceux se trouvant sur le plateau. La méthode que nous avons utilisée avait pour objectifs de cette méthode est d’appréhender les disparités hydrauliques, l’importance des eaux de surface dans la satisfaction des besoins en eau des populations et aussi la relation entre les eaux de surface et les nappes souterraines sur lesquelles sont installées des forages équipés en pompes à motricité humaine.

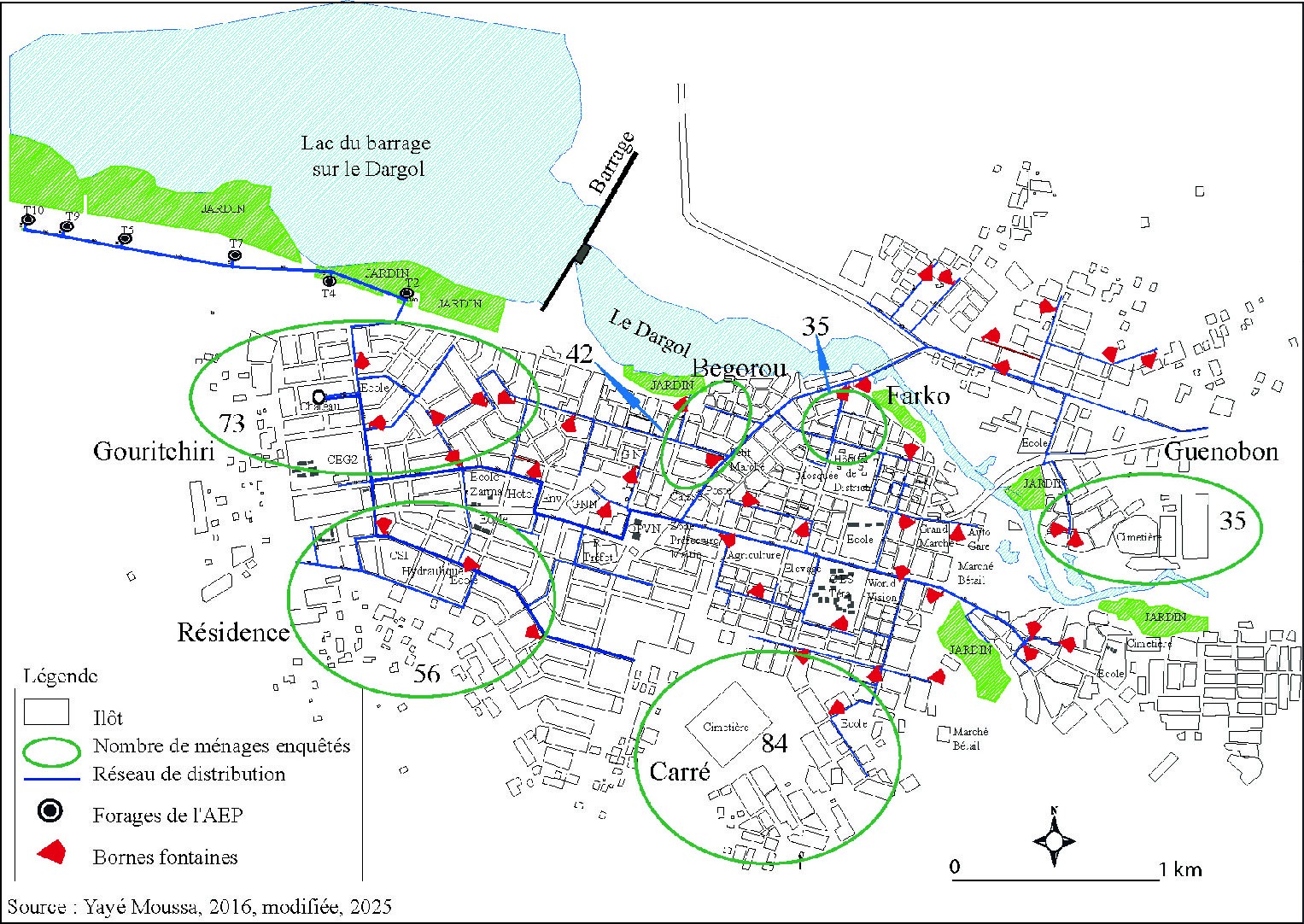

La classification hydraulique des quartiers de la ville de Téra fait apparaitre trois groupes de quartiers (Figure 2) :

-

Les quartiers à situation hydraulique moyenne (présence ou proximité du château d’eau de la ville et des bornes fontaines opérationnelles toute l’année) : Gouritchiri et Foutankoira ;

-

Les quartiers à situation hydraulique précaire (proximité relative du château et présence de forages) : Begorou, Farko, Zongo, Fonéko et Sirfi Koira ;

-

Les quartiers à situation hydraulique très précaire (situation sur le plateau, éloignement par rapport au château d’eau et absence de forage) : Carré, Guenobon, Douane-TP et Résidence.

5Après cette classification hydraulique, plusieurs quartiers ont été retenus comme quartiers témoins de l’enquête, ce sont les quartiers : Guenobon (village urbain, éloigné de château d’eau et ne disposant pas des forages à motricité humaine), Carré (quartier périphérique se trouvant sur le plateau et éloigné du château d’eau), Résidence (quartier périphérique sans statut administratif), Farko (quartier central et traditionnel mais disposant de forages), Begorou (quartier traditionnel disposant aussi de forages) et Gouritchiri (quartier périphérique sans statut administratif et abritant le château d’eau alimentant la ville). Le choix de ces 6 quartiers a été lié à selon 3 critères : l’éloignement du quartier par rapport au château d’eau, la présence / absence des forages et la situation sur le plateau (l’effet de la pente).

Matériel

6Dans le cadre de cette étude, le laboratoire de recherche « Géographie de l’Environnement » (GEODE) de l’Université Toulouse Jean Jaurès (France), a servi d’environnement pour traitement et l’analyse des données statistiques et la réalisation des cartes. Un questionnaire et des guides d’entretien adressés respectivement aux chefs de ménages et personnes ressources, ont constitué les principaux outils de collecte de données. Un appareil photo numérique de marque Panasonic Lumix DMC-TZ57 pour la prise de vues. Et un appareil GPS Garnin eTrex 32 a été utilisé pour la géolocalisation des points d’eau.

Méthode

L’échantillonnage de l’enquête ménage

7Pour l’enquête par questionnaire, nous avons opté pour l’échantillon aléatoire simple. Pour la détermination de l’échantillon, nous nous sommes inspirés d’une méthode utilisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en 1992 dans le cadre d’une étude sur la prévalence de la malnutrition (FAO, 1992). Ainsi, pour déterminer la taille de l’échantillon, l’indicateur principal sur lequel la FAO s’est basée est le taux de malnutrition. Cette méthode peut bien s’adapter à des études sur l’accès à l’eau en prenant comme indicateur de référence la situation hydraulique (le taux de desserte en eau de la ville). Ce taux était de 72% en 2015 lors de l’enquête a été réalisée.

n= n== 322,69 =323 soit 323 ménages à enquêter

n = taille de l’échantillon

t = niveau de confiance à 95 % avec une valeur type de 1,96

p = le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural qui est de 50 % et en ville le taux desserte est de 72 %.

m = la marge d’erreur de 5 % avec une valeur type de 0,05.

8Au total 323 chefs de ménages ou épouses sont interrogés durant les travaux de la thèse soutenue en 2018 (Figure 2). Des entretiens semi directifs (collecte des données qualitatives) ont été réalisés auprès des acteurs administratifs (élus locaux et chefs de quartiers) et des services techniques en charge de l’eau (le chef départemental de l’hydraulique, le chef du centre secondaire de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger, les gérants des bornes fontaines et des forages). Au total 15 personnes ont été interrogées pour collecter des données essentiellement qualitatives pouvant mieux mettre en relief la problématique de l’eau dans la ville et la diversité des réponses qu’apportent les acteurs. Des travaux complémentaires de collecte des données qualitatives ont eu lieu entre 2020 et 2023, toujours auprès des mêmes acteurs ci-haut cités. Au total, 20 entretiens semi directif sont réalisés. Cette méthodologie avait pour objectifs de suivre l’évolution de la situation hydrique, d’évaluer l’apport des réponses techniques apportées par l’État (la construction des forages et de l’usine de traitement des eaux du barrage) et les réponses sociales que les populations développent pour améliorer des conditions d’accès à l’eau dans la ville.

9Figure 2 : Les quartiers témoins de l’enquête ménage

Analyses statistiques

10Les données quantitatives collectées ont été traitées et analysées avec les logiciels de traitement statistique Sphinx Plus et Xlstat et Arc Gis, Philcarto et Adobe Illustrator pour la réalisation des cartes. Quant aux données qualitatives après transcription, elles sont intégrées dans le texte récit de vie et recodées dans le logiciel Microsoft Excel pour une analyse factorielle.

Résultats

Mise en relief de l’insécurité hydrique dans la ville de Téra

11Dans les pays en développement même si la pauvreté exerce un rôle fondamental dans les difficultés d’accès aux services d’eau, la précarité hydrique peut être lié à un déficit de couverture territoriale du réseau d’eau. La densité du réseau s’amenuise et son opérationnalité se réduit du centre vers la périphérie (où souvent le réseau n’est pas adapté à la topographie) faisant apparaître une diversité des territoires hydrauliques. Les quartiers centraux sont généralement bien couverts et connaissent moins de rupture de distribution d’eau à cause de l’ancienneté des installations alors que les zones périphériques issues de l’étalement de la ville sont sous-connectées au réseau d’eau et connaissent une forte inconstance de la fourniture de l’eau dans les secteurs où le réseau existe. Dans ces zones, les populations font recours à des sources d’eau compensatoires (revendeurs d’eau, forages, bornes fontaines, postes d’eau autonome, plans d’eau de surface, mini-réseau ou petits opérateurs privés d’eau). À Téra, l’inconstance de la distribution est due à une insuffisance de la production d’eau par les 9 forages et une inadaptation du réseau d’eau à la topographie car la ville s’est étalée sur les zones de plateau. Pour un besoin journalier de 2000 mètres cubes en 2018 seulement 600 sont produits. Le déficit de production d’eau est lié aux contraintes hydrogéologiques qui caractérisent Liptako Gourma (zone de socle cristallin). La recharge des nappes et l’exploitation des eaux souterraines sont strictement limitées aux horizons fracturés et altérés de la roche. Le fonctionnement des installations hydrauliques (robinets) est considérablement réduit dans les quartiers Carré et Résidence qui se trouvant sur le plateau. Les trois quarts de la ville notamment les quartiers Carré, Résidence, Guenobon, Douane, TP, une partie Zongo et Fonéko, restent neuf (9) mois sans eau de robinet. La capacité de production des infrastructures hydrauliques a augmenté avec la construction de la station de traitement des eaux du barrage qui passe à 2000 mètres cubes jour à partir de 2019. Mais, la situation est loin d’être résolue à cause d’une part de la réduction de la capacité de stockage du barrage (ensablement) et d’augmentation des usages socio-économiques (activités agropastorales et domestiques).

Diversité et complémentarité des stratégies d’adaptation

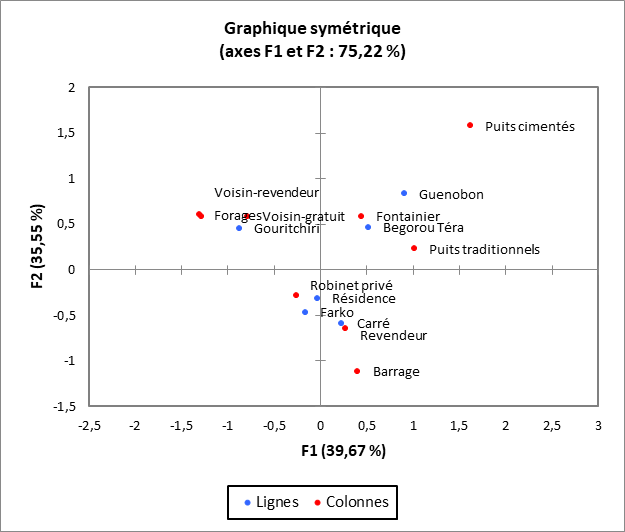

12La diversification et la complémentarité des sources d’approvisionnement en eau sont à la fois un indicateur de l’insécurité hydrique dans la ville de Téra comme dans le département de façon générale (Figure 3) et une stratégie d’adaptation au déficit hydrique dans le temps et dans l’espace. Pour parvenir à une sécurité hydrique, on note ainsi une combinaison des plusieurs sources d’approvisionnement en eau potables et insalubres ordonnancée dans le temps. Hormis le branchement privé dans la concession, les habitants de la ville recourent aux bornes fontaines, aux forages, au puits cimentés, aux revendeurs d’eau et même aux sources d’eau traditionnelles (puits traditionnels, puisards, l’eau du barrage) pour avoir de l’eau (Figure 3).

13Figure 3 : La diversification des sources d’approvisionnement en eau

14Le raccordement au réseau d’eau de la ville ne garantit pas une sécurité hydrique. Si les quelques bornes fontaines et forages sont exploités pour puiser l’eau de boisson, le barrage est envahi pour les autres besoins domestiques (lessives, vaisselle, etc.). Les puits traditionnels qui sont des puits maraîchers pour la plupart et les puisards creusés dans le lit du Dargol (l’affluent du fleuve Niger sur lequel est construit le barrage) sont également des points d’eau importants durant la période de pénurie.

Augmentation de la production d’eau à travers la multiplication des forages alimentant le réseau : une réponse technique peu opérante et durable

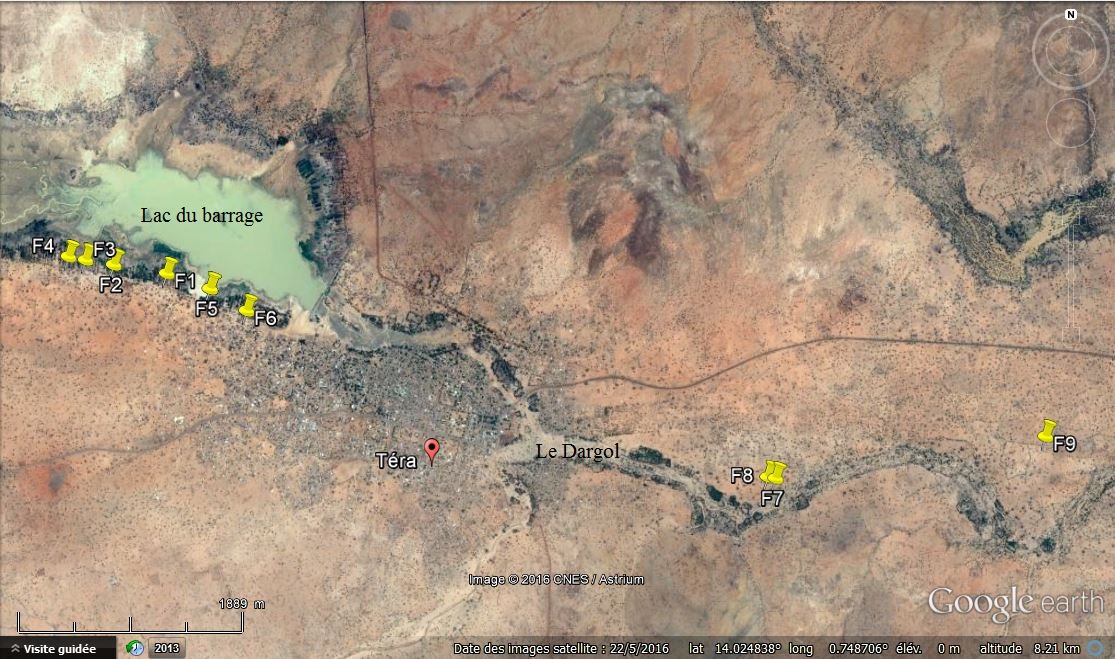

15Face à l’ampleur de la pénurie de l’eau dans la ville de Téra dans les décennies 2000 et 2010, l’État à travers la Société de Patrimoine des Eaux du Niger, tente de répondre à l’urgence mais pas de façon durable. Ainsi, dans les années 2000 pour faire face à l’amplification des difficultés d’accès à l’eau, trois forages supplémentaires sont construits le long du lac du barrage vers village de Harikouka afin d’augmenter la production d’eau (forages n°4, 5 et 6) (Photo 1). Mais, bien que la production ait augmenté, les besoins restent importants car à la même période intervenaient des problèmes de recharge de la nappe. Les dépôts d’argile qui comblent le fond du lac du barrage (à hauteur de 40%) font chuter la production de l’eau. Pour réduire la pénurie d’eau, trois autres forages sont implantés (n°7, 8 et 9) en 2010, en aval du barrage et de la ville mais toujours le long du Dargol (Photo 1). À ce moment la construction d’une usine de traitement des eaux du barrage prévu en 1980, redevient la solution technique la plus adaptée pour assurer l’approvisionnement en eau de la ville à l’horizon 2020-2025.

16Photo 1 : Localisation des forages du réseau d’eau le long du Dargol

La réduction de la hauteur des robinets : l’ultime stratégie pour faire couler l’eau

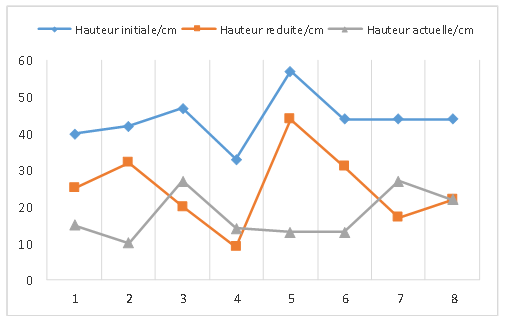

17À cause de l’insuffisance de la production d’eau, la quantité qui parvient dans le réseau est faible et tous les quartiers ne sont pas servis. Afin de réduire l’incidence de la pente sur les difficultés d’accès à l’eau mais aussi la faible pression de l’eau qui varie selon les saisons et les quartiers, des solutions doivent être trouvées. Une réponse est trouvée en 2006, avec l’agent releveur affecté de Say (un autre centre secondaire de l’ouest Nigérien) à Téra. Il prend l’initiative de demander aux abonnés de la ville de rabaisser la hauteur initiale de leurs robinets qui sont relevés pour les mettre à l’abri des enfants afin de réduire à la fois les pannes récurrentes des robinets et le gaspillage de l’eau. Cet agent a préconisé la même stratégie à Say. Elle permet à certains quartiers et abonnés qui n’avaient pas d’eau d’en avoir désormais et aussi de réduire le temps d’attente de l’eau de robinet qui coulait entre 2 à 3 heures du matin, ce qui contraignait les chefs de ménages à veiller pour attendre l’arrivée de l’eau du robinet vers 2 à 3 heures du matin (Figure 4). La réduction de la hauteur des robinets est quasi générale dans la ville car tous les ménages branchés souhaitent profiter de cette solution. Pour bien caractériser cette stratégie de rabaissement des robinets, nous avons mesuré la hauteur de quelques robinets et bornes fontaines de la ville de Téra, afin de faire ressortir les écarts entre les hauteurs initiales et actuelles. Ainsi, à partir de quelques exemples pris dans tous les quartiers de la ville, nous avons une hauteur initiale moyenne de 44 centimètres et une hauteur actuelle moyenne de 17 centimètres soit une réduction moyenne de 25 centimètres. Ces chiffres montrent que l’opération de rabaissement porte sur la moitié de la hauteur initiale, ce qui est considérable. La réduction des robinets permet de réduire le temps d’attente de l’eau. En effet, s’il faut attendre 2 ou 3 heures du matin pour avoir de l’eau, avec la réduction de la hauteur des robinets d’une vingtaine de centimètres, l’eau coulera vers 00 heure ou 1 heure du matin au plus tard.

18Figure 4 : La réduction des hauteurs robinets pour pallier la faible pression de l’eau

Mutualisation intra et inter-quartiers des points d’eau

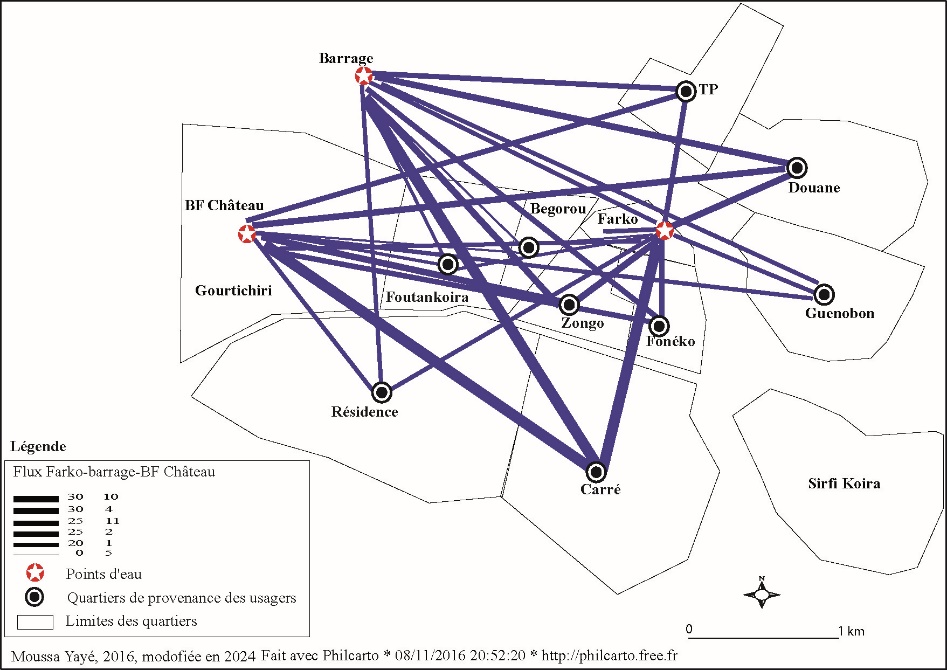

19La mutualisation des points d’eau entre les quartiers de la ville, entre les villages et entre village et villages vide la notion d’appropriation des infrastructures hydrauliques de tout son sens. Aux limites administratives des quartiers et villages, se superposent des limites hydrauliques virtuelles déterminées par la disponibilité de l’eau et l’exploitation partagée des points d’eau entre usagers provenant de diverses localités. On assiste de fait à la création de nouveaux territoires qualifiés des « territoires hydrauliques », qui sont les espaces polarisés par les différents points d’eau et qui couvrent des espaces allant au-delà des quartiers qui les accueillent. Les habitants des quartiers à situation hydraulique différente mutualisent les points d’eau plus ou moins fonctionnels toutes les saisons. Ainsi, les forages de Farko, de Begorou, de Foutankoira, de Sirfi Koira, drainent les usagers de tous les quartiers de la ville. Les points d’eau de ces quartiers font l’objet de compétition entre une diversité d’usagers, ce qui peut être une source de conflits. Par exemple le forage de Farko et les bornes fontaines de Gouritchiri et Farko qui restent opérationnels toute l’année sont utilisés par des usagers qui viennent de tous les quartiers de la ville. Le forage de Sirfi Koira draine moins d’usagers à cause de la proximité d’autres forages et de puits traditionnels (Figure 5). Si le barrage-réservoir est considéré comme le cœur hydraulique de la ville, la borne fontaine-château (se trouvant dans le quartier Gouritchiri non loin du château d’eau de la ville) peut être considérée comme le poumon hydraulique, car elle est toujours opérationnelle sauf en cas de fermeture décidée par le gérant ou de coupure prolongée d’électricité. Elle draine tous les quartiers de la ville ; 44% soit 142 sur les 323 personnes interrogées s’y approvisionnent durant la pénurie. À partir des données d’observation, la durée d’attente au niveau de cette borne fontaine est comprise entre 5 et 8 heures de temps pour remplir 20 bidons de 25 litres.

20Figure 5 : La polarité des trois principaux points d’eau recours de la ville

Le recours massif aux points d’eau traditionnels

21Au Niger comme au Sahel de façon générale, les points d’eau traditionnels (rivières, puits traditionnels, puisards et mares), à cause de l’insuffisance des infrastructures hydrauliques modernes, sont au centre des systèmes d’approvisionnement en eau des communautés rurales et semi urbains. Ces points d’eau traditionnels offrent une diversité et une complémentarité des sources d’alimentation en eau. Dans la ville de Téra, à cause de la précarité hydrique les points d’eau même non potables attirent un nombre important d’usagers. L’ancien régisseur du Barrage de Téra disait : « sans le barrage, la ville de Téra aurait disparu ». Les eaux du barrage exercent un rôle central dans la satisfaction des besoins socio-économiques et dans l’analyse globale de la question de l’eau dans la ville de Téra. Le barrage est construit pour faire face à la pénurie d’eau dans la ville, il est le « cœur » hydraulique de Téra. Il est utilisé comme source d’eau principale et alternative par les populations, assure la recharge de la nappe phréatique, la satisfaction des besoins domestiques, de construction des maisons, de pratique piscicole, maraîchère et l’abreuvage du bétail local et sous régional. Le barrage est un véritable pôle hydraulique multifonctionnel, multi-usages. Les résultats de l’enquête font ressortir ce rôle primordial du barrage dans l’approvisionnement en eau pour tous les usages de la ville, 39% des personnes interrogées utilisent le barrage comme source d’eau parallèle alors que 47% l’utilisent comme source d’eau compensatoire. On peut dire que « Téra est un don du barrage comme l’Égypte l’est pour le Nil ».

22Des puits traditionnels et puisards sont construits chaque saison sèche dans le lit du Dargol après le tarissement des eaux. Ils sont exploités à des fins domestiques (eau de boisson, vaisselle et lessive), et pastoraux (abreuvage des animaux).

La veille hydrique

23Dans la ville de Téra, l’attente de l’arrivée de l’eau au cours des veillées au niveau des quelques bornes fontaines et forages équipés en pompe à motricité humaine fait partie du quotidien des populations et devient de plus en plus une situation normale, acceptée. En période de forte chaleur, synonyme de forte consommation d’eau, beaucoup de quartiers sont soumis à un approvisionnement nocturne. Il est causé par les coupures d’électricité qui peuvent durer toute la journée, des jours parfois. À Téra durant la période de pénurie de novembre jusqu’en fin juillet-mi-août, la « ville ne dort pas ». En effet, les usagers sont contraints de se priver de sommeil les nuits pour attendre l’arrivée de l’eau au robinet afin d’en faire des réserves. Ils passent l’essentiel de leurs temps au niveau des points d’eau qui deviennent leurs seconds « chez » (seconde résidence), car très souvent les enfants chargés de la corvée de l’eau prennent leur déjeuner et leur dîner au niveau des bornes fontaines et forages.

Le recours aux villages environnants : une nouvelle dimension des relations ville-campagne

24En raison du degré élevé d’insécurité hydrique dans la ville pendant la saison sèche (de novembre souvent jusqu’en août), la population a recours aux villages environnants plus ou moins lointains pour s’approvisionner en eau. Ce déplacement des citadins vers les villages à la recherche de l’eau de boisson est révélateur d’une nouvelle dynamique dans les rapports ville-campagne au Sahel. Ce que disait le chef de village de Harikouka (village de la commune urbaine de Téra) lors d’un entretien rend compte de cette dynamique :

« Pendant la crise de l’eau à Téra, les populations viennent en véhicules, à motos et charrettes pour s’approvisionner. Les populations de Fogou (à 3 km du village) ainsi que les peuls nomades des hameaux viennent également ». Cette même observation a été faite par le chef de village de Zindigori (village de la commune urbaine de Téra) : « Le village dispose de trois forages datant du régime du Président Seyni Kountché (décennie 1980). Pendant la période de la pénurie de l’eau à Téra, les populations viennent en véhicule s’approvisionner en eau ».

25Les territoires hydrauliques de la ville de Téra forment un espace polarisé d’un peu moins de 30 kilomètres (25 kilomètres), organisé en trois auréoles de 5, 10 et 25 kilomètres autour la ville. Les couronnes hydrauliques sont organisées en fonction des villages fréquentés et de la distance. Dans la première auréole, on a : les villages de Harikouka, de Kokoyé, dans la deuxième auréole on a Doumba et Zindigori (bien que celui-ci connaisse une situation hydrique difficile) et dans la troisième auréole on a le village de Tourikoukeye. Cette complémentarité à travers la solidarité hydraulique communautaire comme la diversification des sources d’approvisionnement en eau permet de corriger l’inégale répartition spatiale et le déficit en points d’eau.

La construction de l’usine de traitement des eaux du barrage : une solution transitoire

26Pour faire face à la situation hydraulique précaire de la ville, l’idée de construction de l’usine de traitement de l’eau qui datait de 1980 avec la réalisation du barrage, avait été abandonnée au profit des forages, refait surface dans les années 2010 suite à la dégradation de la situation hydraulique de la ville. Elle est présentée comme une solution transitoire en attendant la réalisation du projet Gothèye qui consiste à approvisionner Téra à partir d’une station de traitement des eaux du fleuve Niger à 100 kilomètres en amont sur la Route Nationale 4 (RN4). Les raisons de ce choix sont décrites dans le document du programme d’urgence concernant le développement de la ville :

« La ville de Téra est confrontée depuis un certain temps à des difficultés d’alimentation en eau potable dues aux déficits de production d’eau à travers la seule et unique source actuelle qui est constituée que des forages. Cela est surtout aggravé par le contexte hydrogéologique marqué par le socle qui donne très peu de chance dans la réalisation de forages et avec des débits généralement faibles. C’est dans l’optique de trouver une solution à ce problème d’eau que le Gouvernement de la République du Niger vient d’instruire la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) à mettre en œuvre un programme d’urgence de renforcement et d’extension de systèmes d’alimentation en eau potable de la ville de Téra. La mise en œuvre de ce programme permet d’atténuer les difficultés actuelles d’alimentation en eau potable des populations de Téra en attendant la réalisation du projet structurant d’Adduction d’Eau Potable (AEP) à partir du fleuve Niger à Gothèye pour la ville de Téra et 25 villages environnants » (SPEN, p.2, 2015).

27L’usine construite en 2019 (Photo 2), permet la production de 1 500 mètres cubes par jour ce qui couvre théoriquement les besoins en eau de la ville jusqu’à l’horizon 2025. Idrissa 1er adjoint au Maire de la commune urbaine de Téra dans un reportage réalisé après la construction de l’usine estime que la réalisation de l’usine résout les problèmes d’accès à l’eau dans sa commune :

28« Avant le problème d’eau constituait un vrai calvaire, mais avec l’aide de l’État, le programme d’urgence de la SPEN, c’est un grand soulagement. Aujourd’hui au niveau de tous les points d’eau à n’importe quelle heure vous avez de l’eau et à un débit très fort ». Pour le chef de canton élu de Téra

« C’est un grand soulagement, ça fait plus de 15 ans qu’on vit ce problème et il s’en pire en février de chaque année. Il y a des pompes qui font un an sans verser une goutte d’eau. Maintenant, grâce à la réalisation de l’usine de traitement des eaux du barrage c’est un ouf de soulagement ».

Pour Ramatou Daouda une ménagère de la ville :

« Le problème d’eau à Téra est résolu, nous sommes à présent soulagés ».

29Mais, un an déjà après la réalisation de l’usine, sur les réseaux sociaux (la page Facebook de Téra Laabari) de la commune urbaine, certains internautes parlent de « Retour du problème d’eau à Téra ». Interrogé le chef-service de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) de Téra, répond en ces termes :

« Le retour de ce calvaire s’explique par la forte demande en eau de la population qui s’élève à 1700 m3. L’ensablement du barrage affecte aussi le bon fonctionnement de la nouvelle usine de traitement. Téra doit patienter, car ce problème d’eau est loin de connaître son épilogue ».

30Issoufou Katambé Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement faisait remarquer après la réalisation de l’usine que Téra est une zone de socle, où les forages généralement peu productifs ne peuvent pas résoudre le problème d’approvisionnement en eau et que l’idéal est de transférer l’eau à partir du fleuve à Gothèye pour alimenter tous les villages de la zone de Téra. Il ajoutait qu’une mission de l’Union Européenne allait financer l’étude de faisabilité de ce projet de transfert.

31Photo 2 : L’usine de traitement des eaux du barrage

SPEN, 2015

Alimentation en eau de Téra à partir de Gothèye : un projet hydraulique structurant

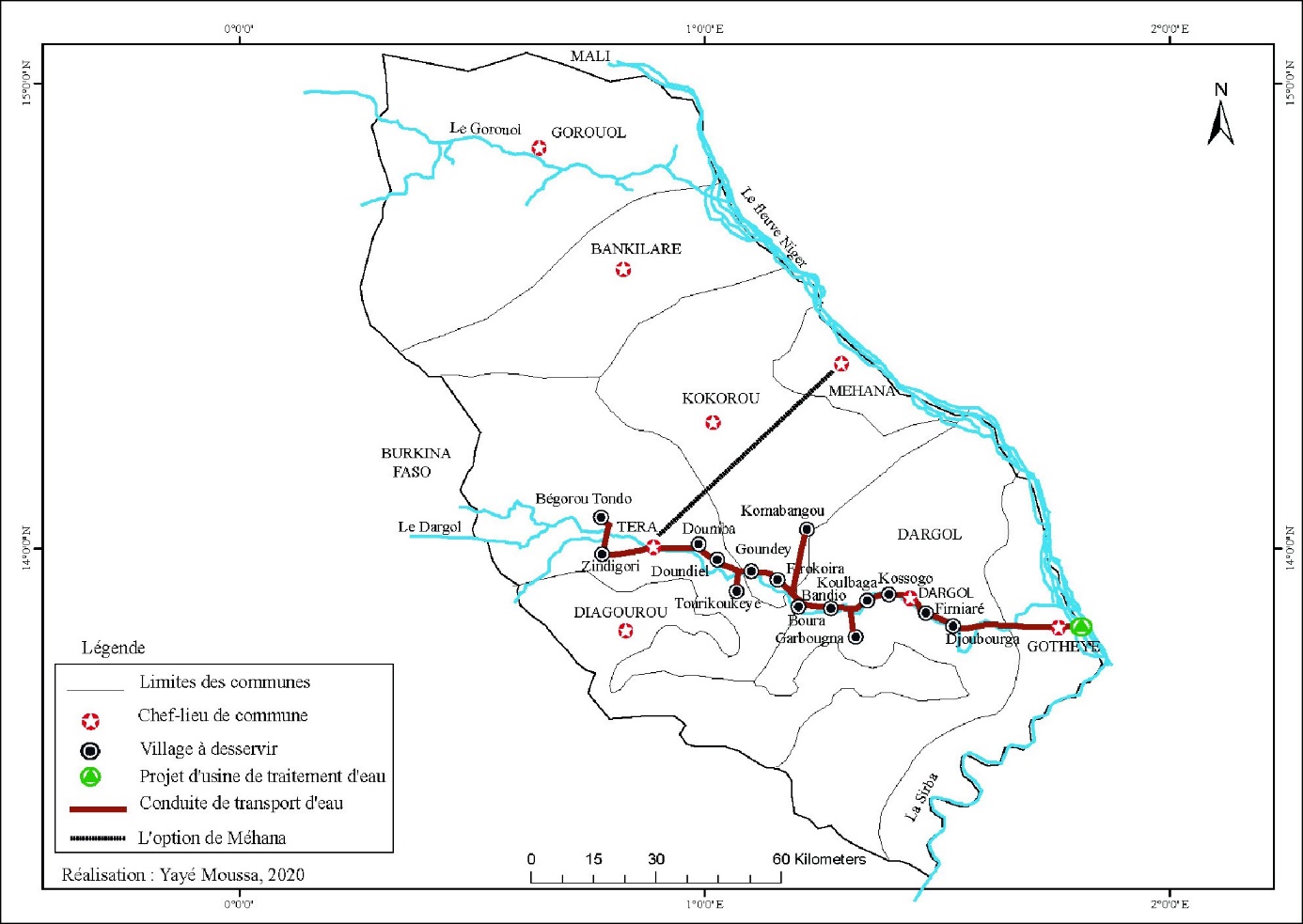

32La solution techniquement la plus adaptée et la plus durable est le projet Gothèye qui permet d’alimenter non seulement la ville de Téra mais aussi plus d’une vingtaine de villages se trouvant sur la RN4 à partir d’une station de traitement des eaux du fleuve Niger. L’idée d’approvisionner la ville de Téra en eau à partir du fleuve date des années 1960. Mais, il a fallu attendre cinquante ans pour que l’idée d’une éventuelle station de traitement des eaux du fleuve pour alimenter la ville de Téra et certains gros villages puisse émerger. Deux sites sont identifiés pour son installation : Mehana pour ses avantages techniques (la distance et la pente) et Gothèye pour des raisons sociales (plusieurs gros villages peuvent être desservis durant le transfert) (Figure 6). Le site de Gothèye est finalement retenu car cette option permettra d’atténuer considérablement l’ampleur du problème d’eau dans cette partie du Liptako Nigérien. Mais si la dernière étude de faisabilité pour une station d’une capacité de 43 000 mètres cubes par jour est achevée, le calendrier de la suite des travaux reste indéterminé. La réalisation de ce projet tarde de se concrétiser. Sa mise en service prévue initialement en 2015, puis en 2017 n’a toujours pas vu le jour.

33Figure 6 : Le projet d’approvisionnement en eau de Téra à partir de Gothèye

Moussa, 2020

Discussion

34Pour caractériser le systèmes d’approvisionnement en eau dans les villes des pays du Sud, la littérature met l’accent sur l’inachèvement des réseaux (Jaglin, 2005), l’inconstance de la fourniture d’eau (Zerah, 1999), l’inadéquation entre l’offre et la demande à cause de l’insuffisance des investissements et de la forte croissance démographique (Moussa, 2018). Dans la ville de Téra, l’analyse des données de terrain montre que l’insécurité hydrique est le résultat de la conjugaison de facteurs d’ordre climatique, hydrogéologique, social (croissance démographique), technique (des choix techniques peu opérants) et politique (déficit de planification hydraulique). Younsa Harouna (2019) ; Kailou Djibo (2020) ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou (2024), ont trouvé dans leurs travaux ces mêmes facteurs combinés dans la définition de la précarité hydrique respectivement dans les villes de Niamey et de Zinder. Le déficit de planification dans le secteur de l’eau dans un contexte de croissance urbaine rapide dégrade la situation de l’accès à l’eau dans les villes africaines de façon générale (Jaglin, 2005 ; Botton et Blanc, 2014 ; Blanchon et Casciarri, 2019 ; Moussa et Bonnassieux, 2020 ; Moussa, 2023). À Téra comme c’est le cas de Zinder (Kailou Djibo, 2020 ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024) et au Burkina Faso, les conditions hydrogéologiques liées à l’existence du socle cristallin interviennent pour amplifier les conditions d’insécurité hydrique. Mei (2003) ; Babaye Abdou (2012) ; Moussa (2018 et 2022), ont trouvé des résultats similaires dans le Liptako Burkinabè et Nigérien. La recharge des nappes et l’exploitation des eaux souterraines sont strictement limitées aux horizons fracturés et altérés de la roche. À Téra Moussa (2018 ; 2022) comme à Zinder (Kailou Djibo, 2020 ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024), l’insécurité hydrique se manifeste par une insuffisance dans la production de l’eau et un dysfonctionnement du réseau dans certains secteurs des villes. En ce qui concerne Téra, Moussa (2018), parlait de « quartiers sans eau » et de robinet « fantômes » pour mettre en relief ce dysfonctionnement du réseau et des branchements privés dans les concessions.

35Face à la précarité des services d’eau dans la ville de Téra (Moussa, 2018 ; Moussa et Bonnassieux, 2021 ; Moussa, 2022), on note la mise en œuvre d’une diversité et d’une combinaison des réponses à la fois politico-techniques et communautaires. Gangneron, Becerra et Dia en 2010, ont obtenu le même résultat dans le Gourma Malien. À Téra, les réponses politico-techniques visent à renforcer le parc hydraulique et à améliorer l’accès à l’eau avec la construction des points d’eau supplémentaires (forages et usine de traitement des eau). Cette même opération a été conduite à Zinder la deuxième ville du Niger (Kailou Djibo, 2020 ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024), avec la construction des forages et stations de pompage supplémentaires afin de renforcer le système d’approvisionnement en eau. À Niamey, des châteaux d’eau supplémentaires sont construits (Vaucelle et Younsa Harouna, 2018 ; Younsa Harouna, 2019 ; Moussa, 2023), afin d’accompagnement la croissance urbaine. Mais, à Téra (Moussa, Issaka, Bontianti, 2015 ; Moussa, 2018 ; Moussa et Bonnassieux, 2020), comme à Niamey (Vaucelle et Younsa Harouna, 2018 ; Younsa Harouna, 2019 ; Moussa, 2023) ou à Zinder (Kailou Djibo, 2020) ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024), ces réponses politico-techniques n’ont pas pu répondre aux besoins en eau de plus en plus importants.

36À Téra, les populations recourent à une diversité et une combinaison de stratégies communautaires pour un accès universel à l’eau. On peut citer la réduction de la hauteur des robinets à l’intérieur des concessions et au niveau des bornes fontaines. Mais cette stratégie n’est pas toujours opérationnelle dans certains quartiers se trouvant sur le plateau comme on peut l’observer sur la figure 9, où l’on voit que le bassin du canal de drainage des eaux de pluies permet d’avoir de l’eau au niveau de la borne fontaine située au quartier Carré. Selon les témoignages du gérant de la borne fontaine (Figure 9) :

37« Lorsqu’on place les récipients (bidons et fûts) dans le caniveau, le débit devient un peu plus important et fort à cause de la pente. Cela permet de gagner en temps et de remplir un nombre important de récipients un peu plus rapidement » (gérant de borne fontaine, entretien réalisé en mai 2023).

38La réduction de la hauteur des robinets et l’installation des suppresseurs se développent également et de plus en plus à Zinder (Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024). Parmi les réponses communautaires, on peut citer la mutualisation intra, inter-quartiers et entre ville et villages des points d’eau, le recours massif aux points d’eau traditionnels et la veille hydrique. Ces résultats sont identiques à ceux de Yemmafouo (2010) ; de Vaucelle et Younsa Harouna (2018) ; de Moussa (2018) ; de Boukari, Moussa (2020) ; de Younsa Harouna (2019) et Moussa (2022 et 2023), en ce qui concerne la mutualisation inter et intra quartiers des points d’eau. À Téra comme à Zinder (Moussa, 2018 ; Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024), la mutualisation communautaire des points d’eau, fait naître de nouveaux territoires virtuels qualifiés de « territoires hydrauliques » (Moussa, 2018). Ce sont des espaces polarisés par les différents points d’eau allant au-delà des quartiers qui les accueillent. Cette complémentarité à travers la solidarité hydraulique communautaire comme la diversification des sources d’approvisionnement en eau permet de corriger l’inégale répartition spatiale et le déficit en points d’eau (Moussa, 2018 ; Moussa et Laffly, 2021 ; Moussa et Bonnassieux, 2021 ; Moussa, 2022). Cette stratégie de recours aux villages pour s’approvisionner en eau est mise en œuvre aussi à Zinder (Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024).

39À Téra comme au Sahel de façon générale, les points d’eau traditionnels (rivières, puits traditionnels, puisards et mares), à cause de l’insuffisance des infrastructures hydrauliques modernes, sont au centre des systèmes d’approvisionnement en eau communautés rurales et semi urbains (Bonnassieux, 2010 ; Moussa, 2018 ; Moussa, 2022). À Téra, à Zinder et dans l’ouest du Burkina Faso, on note le recours massif aux points d’eau traditionnels (puits traditionnels, puisards et eau de surface). Dans certaines localités où la nappe phréatique est proche, comme dans plusieurs bourgs ruraux de l’Ouest du Burkina Faso, les habitants préfèrent pour leur consommation domestique utiliser des puits non protégés en dépit des risques sanitaires encourus pour éviter l’achat de l’eau (Bonnassieux, 2010). Les résultats de l’enquête font ressortir ce rôle primordial du lac du barrage dans l’approvisionnement en eau pour tous les usages de la ville de Téra, 39% des personnes interrogées utilisent le barrage comme source d’eau parallèle alors que 47% l’utilisent comme source d’eau compensatoire. On peut dire que « Téra est un don du barrage comme l’Égypte l’est pour le Nil » (Moussa, 2018).

40À Téra durant, la période de pénurie s’étale de novembre à fin juillet-mi-août. En effet, les usagers sont contraints de se priver de sommeil les nuits pour attendre l’arrivée de l’eau au robinet afin d’en faire des réserves. Ils passent l’essentiel de leurs temps au niveau des points d’eau qui deviennent leurs seconds « chez » (seconde résidence), car très souvent les enfants chargés de la corvée de l’eau prennent leur déjeuner et leur dîner au niveau des bornes fontaines et forages. Cette stratégie d’accès à l’eau est également pratiquée à Niamey (Vaucelle et Younsa Harouna, 2018) et à Zinder (Kailou Djibo, Moussa, Adamou, 2024). En analysant la situation de l’eau dans la ville camerounaise de Mbouda, Yemmafouo (2010), mettait en relief une précarité hydrique similaire à celle de Téra. En effet, disait-il :

« Pour les ménages disposant d’une adduction d’eau à domicile, il faut monter la garde pour ne pas rater le précieux liquide au moment où l’eau coulera du robinet. À défaut, on doit oublier son orgueil de ménages aisés pour rejoindre dès 5 heures du matin les ménages pauvres qui se bagarrent à la source “24 escaliers” la seule qui reste permanente toute la durée de la saison. Et si la position dans le rang d’attente n’est pas satisfaite, on doit recourir aux ruisseaux périurbains à écoulement permanent situés parfois jusqu’à 6 kilomètres de la ville ».

41Le transfert de l’eau à Téra avec le projet Gothèye est une opération technique bien utilisée à travers le monde. Il est la solution politico-technique aux problèmes d’eau. En Europe méditerranéenne par exemple, le transfert de l’eau est parfois perçu comme le moyen de résoudre à long terme les problèmes d’alimentation en eau des villes (Clarimont, 2010). En effet, le partage des eaux de l’Èbre entre la montagne et la plaine permet de corriger une injustice géographique (Clarimont, 2010). La ville de Ouagadougou (capitale du Burkina Faso), en pleine expansion territoriale est alimentée à partir des barrages de Loumbila à 20 kilomètres et de Ziga à 50 kilomètres de la ville (Dos Santos, 2006 ; Siri, 2021). Au Niger pour éviter l’installation d’une usine de traitement d’eau à Kollo (région de Tillabéri), situé à 30 kilomètres de la capitale Niamey, la ville est raccordée au réseau d’eau de Niamey créant ainsi un réseau inter-régional. Plusieurs villages sont desservis au cours du transfert de l’eau Niamey-Kollo (Moussa et Bonnassieux, 2020). La diversification et la combinaison des sources d’eau palliatives et compensatoires est la réalité des villes africaines quel que soit leur taille et cela met en relief l’importance des défis liés à l’eau.

Conclusion

42À partir des travaux de terrain réalisés entre 2014 et 2023, ayant permis d’interroger des acteurs du secteur à l’échelle de la ville et du département de Téra (20 entretiens) et la population (323 chefs de ménages), l’article expose et évalue les différentes stratégies d’adaptation à l’insécurité hydrique dans la ville de Téra. La situation hydraulique dans la ville de Téra reste toujours précaire en dépit des interventions de l’État avec la construction de 6 forages supplémentaires entre 2000 et 2010 pour augmenter la production et la réalisation de l’usine de traitement des eaux du barrage en 2019 pour répondre à l’urgence hydraulique à laquelle la ville fait face. Les populations recourent à une diversité des réponses alternatives dont leur combinaison et leur ordonnancement dans le temps contribuent à un accès amélioré à l’eau en surmontant les inégalités territoriales dans la disponibilité et l’accès de la ressource et des infrastructures hydrauliques. La concrétisation du projet de station de traitement des eaux du fleuve Niger à Gothèye dont l’idée date des années 1960, reste la solution pour un approvisionnement durable en eau de la ville de Téra et plusieurs villages du Liptako Nigérien.

Bibliographie

BABAYE ABDOU Maman Sani, Évaluation des ressources en eau souterraine dans le bassin de Dargol (Liptako-Niger). Thèse de doctorat, Université de Liège, Université Abdou Moumouni, Niamey, 2012, 265p.

BLANCHON David, CASCIARRI Bernard, Introduction. L’accès à l’eau en Afrique : vers de nouveaux paradigmes ? Dans L’accès à l’eau en Afrique : vulnérabilités, exclusions, résiliences et nouvelles solidarités, (Presses universitaires de Paris Nanterre), Paris Nanterre, 2019, pp.11-24

BONNASSIEUX Alain, Enjeux autour de l’accès à l’eau et diversification des modes de gouvernance des infrastructures hydrauliques au Burkina Faso. Dans Eau et développement en Afrique tropicale. Quelques expériences au Cameroun et au Burkina Faso. Université Toulouse Le Mirail, Toulouse, Géo Doc 57, 2010, pp.185-205

BOTTON Sarah, BLANC Aymeric, Un service public marchand de proximité. L'action des petits opérateurs privés pour la desserte des quartiers périurbains en Afrique. Actes de la recherche en sciences sociales, 3(203), 2014, pp.106-113. DOI : https://doi.org/10.3917/arss.203.0106

BOUKARI AYOUBA Abdouramane, MOUSSA Yayé, La solidarité hydraulique communautaire Soumboulkongou (département de Téra, Niger) : une réponse à la précarité hydrique. Mu Kara Sani - Revue de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni, Tome 1(32), 2020, pp.56-69

CLARIMONT Sylvie, Le transfert d’eau : radioscopie de la contestation du projet de connexion Èbre-Llobregat (Espagne). Dans L’eau mondialisée (éd. La Découverte), sous la direction de Graciela Schneier-Madanes, Collections Recherches, 2010, pp.255-273. https://doi.org/10.3917/dec.schne.2010.01.0255

DOS SANTOS Stéphanie, Accès à l’eau et enjeux socio-sanitaires à Ouagadougou – Burkina Faso, Espace populations sociétés, 2(3), 2006, pp.271-285

FAO. 1992. Conduite de petites enquêtes nutritionnelles - Manuel de terrain. FAO : Rome, p. 180

GANGNERON Fabrice, BECERRA Sylvia, HAMATH DIA Amadou, L’étonnante diversité des ressources en eau à Hombori. Entre contrastes environnementaux, pratiques locales et technologies extérieures, Revue Tiers Monde, 4(204), 2010, pp.109-128. DOI : https://doi.org/10.3917/rtm.204.0109

GANGNERON Fabrice, Ressources pastorales et territorialité chez les agro-éleveurs sahéliens du Gourma des buttes, VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, 13(3), 2013, DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.14427

JAGLIN Sylvy, La fragmentation urbaine en Afrique subsaharienne, les services d’eau en question. Espaces et Milieux, (éd. CNRS), Paris, 2005, DOI : https://doi.org/10.4000/com.1144

KAILOU DJIBO Abdou, MOUSSA Yayé, ADAMOU Abdoulaye, Stratégies d’adaptation des populations à la précarité hydrique dans la ville de Zinder, Niger, Canadian Journal of Development Studies, Revue canadienne d’études du développement, 45(2), 2024, pp.261-284. DOI : https://doi.org/10.1080/02255189.2023.2285800

MEI Laurence, La ressource en eau au Burkina Faso gestion et enjeux, Travaux du Laboratoire de Géographie Physique Appliquée, 22, 2003, pp.37-55

MOUSSA Yayé, Neighbours’ Mini Water Networks in Saguia, Arrangements, Solidarity and Innovation in Urban Water Services in Niamey, Niger, American Journal of Water Science and Engineering, 9(2), 2023, pp.26-35, DOI: https://doi.org/10.11648/j.ajwse.20230902.11

MOUSSA Yayé, Stratégies d’adaptation des communautés rurales à la précarité hydrique dans la commune urbaine de Téra, dans le Liptako Nigérien, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement [Online] 22(1), 2022, 1–19. DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.35455

MOUSSA Yayé, Précarité hydrique et développement dans la commune urbaine de Téra, Niger, (éd. Éditions Universitaires Européennes), 2018, 441p.

MOUSSA Yayé, BONNASSIEUX Alain, Solidarité hydraulique et territoires hydrauliques dans la Commune Urbaine de Téra, Niger, Afrique Science, 19(2), 2021, pp.28-43. https://www.afriquescience.net

MOUSSA Yayé, BONNASSIEUX Alain, Regard historique sur la question de l’eau dans la ville de Téra. Revue Encre, École Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni, Niamey, 12, 2020, pp.27-48

MOUSSA Yayé, LAFFLY Dominique, Résilience des communautés rurales à la précarité hydrique dans la Commune urbaine de Téra, Niger. Afrique SCIENCE 18(4), 2021, pp.142-155. http://www. afriquescience.net

MOUSSA Yayé, ISSAKA Hamadou, BONTIANTI Abdou, Accès à l’eau potable dans la ville de Téra (ouest nigérien) : Entre contraintes à l’accessibilité et adaptations à la précarité, Encres, École Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni, Niamey, 12, 2015, pp.35-54

RÉPUBLIQUE DU NIGER, Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Société de Patrimoine des Eaux du Niger, Direction de la Planification et des Investissements. Consultation des Fournisseurs pour la fourniture et pose d’une unité compacte clé à main de production et de traitement de 1 500 m3/jour d’eau potable pour la ville de Téra. Termes des références des travaux, Niamey, 2015, 5p.

SIRI Yamba, Diffusion de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au Burkina Faso : dynamiques territoriales, conflits d’acteurs et enjeux de préservation des ressources en eau : traductions contrastées dans les sous bassins de Ziga (Nakanbé) et de la vallée du Kou (Mouhoun). Thèse de doctorat, Université Toulouse II, Université Joseph Ki-Zerbo (Ouagadougou, Burkina Faso), Toulouse, 2021, 330p.

VAUCELLE Sandrine, YOUNSA HAROUNA Hassane, Vivre avec l’insécurité hydrique dans une ville sahélienne: les stratégies d’adaptation des ménages de Niamey (Niger). In Urbanités, Dossier / Urbanités africaines, 1, 2018, pp.1-13. https://www.revue-urbanites.fr/urbanites-africaines-vaucelle-harouna/

YEMMAFOUO Aristide, Dérèglements amont-aval : comment les activités des montagnes Assèchent la ville de Mbouda (Ouest Cameroun) ? Eau et développement en Afrique tropicale. Quelques expériences au Cameroun et au Burkina Faso, Université Toulouse Le Mirail, Géo Doc 57, 2010, pp.119-133

YOUNSA HAROUNA Hassane, Les services d’eau face aux défis urbains sahéliens: insécurité hydrique et initiatives pour l’accès à l’eau dans les quartiers périphériques de Niamey (Niger). Thèse de doctorat en géographie, aménagement de l’espace et urbanisme, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 2019, 315p.

ZÉRAH Marie-Hélène, L’Accès à l’eau dans les villes indiennes. (éd. Economica). Collection « Villes », 1999, 192p.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Yayé MOUSSA

Institut de Recherches en Sciences Humaines

Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

moussayaye@yahoo.fr

Orcid: 0009-0000-2820-8151